「自社のアクセス数は高いのに、コンバージョン率に繋がらない」といったお悩みを持つ経営者の方は少なくありません。

それは、ページの「ユーザビリティ」が原因ではないでしょうか?

ユーザビリティを高めることで、ユーザーの離脱率が下がり、コンバージョン率が高まると言われています。

この記事では、

- ユーザビリティについて

- ユーザビリティと類語の違い

- ユーザビリティがなぜ重要なのか

- ユーザビリティを向上させる方法

について解説していきます。

ユーザビリティとは

「ユーザビリティ(Usability)」とは日本語で「使いやすさ」「利便性」「有用性」等の意味を持つ言葉です。

「ユーザビリティ(Usability)」は、ITの世界では「誰が使ってもわかりやすく、利便性・機能性が優れている」という意味で使われることが多いです。

ユーザビリティが高まると、コンバージョン率(CVR)も高まってくると言われています。

ユーザビリティの権威である米国の工学博士ヤコブ・ニールセン氏によると、ユーザビリティは以下の5つの要素から構成されていると著書で述べています。

主観的満足度…システムはユーザーが満足し快適に利用ができるものでなければいけない。

効率性…システムは、ユーザーが使うことで生産性が上がり、効率的な使用が可能なものでなければいけない。

学習のしやすさ…システムは、ユーザーがすぐに作業をすぐに開始できるよう、簡単に学習できるものでなければいけない。

記憶のしやすさ…システムは、ユーザーがしばらく使わなかったとしても、また使う時にすぐに使い方を思い出せるくらい、覚えやすくしなければいけない。

エラー発生率…システムエラーについて以下に注意する。

- エラーの発生率を低くする

- ユーザーが使用時にエラーを起こしにくくする

- エラー発生時には簡単に回復できるようにする

これらの点を意識し、致命的なエラーが起こらないようにする。

引用:著書『ユーザビリティエンジニアリング原論』

また、国際規格ISO(国際標準化機構)ISO 9241-11の標準規格では、ユーザビリティとは、特定の利用状況で、特定のユーザーにって、製品が目的とする目標を達成するために使用する際の、「有効さ」「効率」「ユーザー満足の度合い」と定義しています。

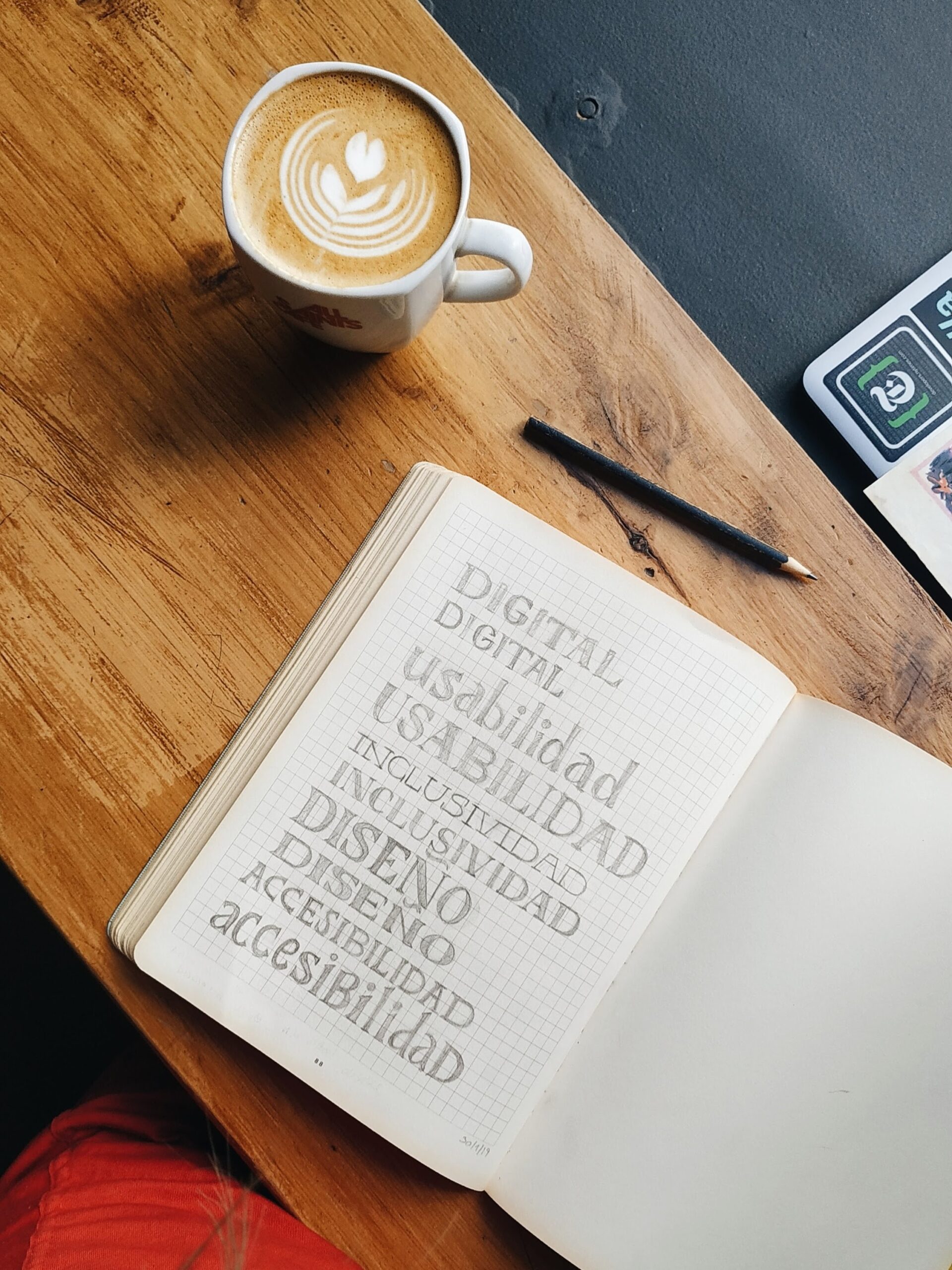

ユーザビリティとアクセシビリティの違い

記事を読んでいる方の中には、「ユーザビリティ」と「アクセシビリティ」では何が違うの?と疑問に思っている方もいるかと思います。

アクセシビリティも「使いやすさ」という意味ですので、ユーザビリティと同じ意味を持ちます。

しかし、使用するにあたって次のような違いが存在します。

ユーザビリティ

- 特定のユーザーに対して使う

- 層が薄い

アクセシビリティ

- 全てのユーザーに対して使う

- 層が厚い

- 障がい者が健常者と同様にサービスを受けることができる度合いを指す

会社の採用ページを例にすると、「ユーザビリティ」は「会社の採用ページを見に来たデザイナーの求人を探している健常者」を特定のユーザーとします。

対して、「アクセシビリティ」は「会社の採用ページを見に来た障がい者を含む全てのユーザー」を対象とします。

そのため、「アクセシビリティが高い」というのは、採用情報がわかりやすくページに表示されているだけではなく、障がい者にもわかるようにページを制作することになります。

例えば、視覚障害を持つ方はホームページ上の文字や画像を目で見ることはできません。

そのため、ホームページを見るときに、「スクリーンリーダー」という画面上の文字を読み上げてくれるソフトを使用します。

スクリーンリーダーを使用していても、もしホームページ上の画像に代替テキストが打ち込まれていな買ったら、ホームページにどんな画像が載っているのかわかりません。

また、テキストがわかりにくいと必要な情報を得ることができません。

こういった場合は「アクセシビリティが低い」と言えます。

アクセシビリティを高めるためには、情報をわかりやすく、また、正しく整理し、画像には代替テキストを使用する必要があります。

ユーザビリティとUX・UIの違い

ユーザビリティと近い言葉に「UX」や「UI」という言葉があります。

ここではそれぞれの意味とユーザビリティとの違いについて解説していきます。

UX(ユーザーエクスペリエンス)

UX(ユーザーエクスペリエンス)は、製品やサービス、システムを活用することで、ユーザーが得ることのできる全ての「ユーザー体験」を意味する言葉です。

ここでいう「ユーザー体験」とは、製品やサービスを認知し、それらを購入し、使用した「結果から得られる感想」までを含む言葉です。

UXデザインとは? UXデザインの定義 UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインは、製品やサービス、システムの利用を通じて、ユーザーが得る全ての「ユーザー体験」の設計を意味します。 ここでいう「ユーザー体験」と[…]

UI(ユーザーインターフェイス)

UI(ユーザーインターフェース)は、一般的に利用者(ユーザー)とWebサービスやソフトウェアが接点(インターフェース)を持つ場所のことを指します。

よく、UI(ユーザーインターフェイス)は、Webページの「見た目」のことであると勘違いをしている方がいますが、具体的にはWebサービスの「レイアウト」「画像やバナー画像」「文字のフォント」「メニューボタン」など、ユーザーがWebサービスに訪れた際に、実際に目にするものや、操作するもの、全てが該当します。

UIデザインとは UIデザインは、ユーザーがスムーズに、プロダクトやサービスを使えるように設計を行なうことをいい、webサイトやアプリを作成するうえで、重要なポイントです。 どんなに便利なサービスを作っても、使いにくい[…]

ユーザビリティとの違い

前述で、「ユーザビリティ」「UX」「UI」の意味を整理しました。

その違いを簡単に説明すると「UX(顧客体験)」の中に、「ユーザービリティ(利便性・操作性)」と「UI(Webサービスとユーザーとの接点)」が含まれているといった解釈が一番わかりやすいと思います。

「ユーザビリティ」「UX」「UI」は、どれもWebサービスを構築する上で必ず意識するべき要素です。

それぞれの意味や関係性を理解し、よりユーザーが快適に操作できるサービス提供を目指していきましょう。

ユーザビリティ向上はなぜ重要なのか?

WEB制作をするにあたって、ユーザビリティ向上は非常に重要です。

なぜなら、ユーザーにストレスを与えてしまうサイトやWebサービスは、すぐに離脱され不快な印象だけを与えてしまう恐れがあるためです。

どれだけユーザの目的やニーズを把握していたとしても、ユーザーの得たい情報が伝わりにくかったり、問い合わせフォームがなかったり、挙句の果てには情報を盛り込みすぎて「このWebサイトは結局何なのか?」と思われてしまっては本末転倒です。

そのため、ユーザーがストレスを感じることなく、必要な情報を得ることができるような、ユーザビリティの高いサイトを作る必要があるのです。

また、情報が溢れるインターネットの世界で常に情報収集を行っているユーザーは、ひとつのWebサイトで長時間情報収集をするということはありません。

最近のユーザーは、様々なサイトやWebサービスに触れ、比較検討を行うことで一つのサービスを購入します。

ですから、目的のWebサイトにアクセスしてもストレスを感じてしまったら、離脱して別のWebサイトを見るといったことになるでしょう。

基本的にユーザーは自分の目的やニーズを満たすために、企業のWebサイトを訪問し、サービスを利用してくれます。

そのため、ユーザビリティを向上させるためには、まずは企業側がユーザーの目的やニーズを把握することが重要です。

さらに、ユーザーにWebサービスを繰り返し利用してもらうためには、単にデザイン性を高めて、Webサイトを見やすくすれば良いというわけではありません。

「初めて自社のWebサービスを見てくれたユーザーがストレスなく操作ができる設計になっているか」

「ページの表示速度は速いか?遅いか?」

「情報量や情報の質は最適か?」

「Webサービスに一貫性はあるか?」

など多くの要素を網羅する必要があります。

また、Webサービスが想定したターゲットにフィットしているかどうかも重要なポイントです。

ユーザービリティを向上させる方法

続いてはユーザビリティを向上させる方法について解説していきます。

ユーザビリティを向上するためには、次の方法があります。

- ユーザビリティテストをする

- アクセス解析ツールを使用する

- ヒートマップツールを使用する

ユーザビリティが低いからといって、ただWebサイトを見やすくするというだけではユーザビリティが向上しているかはわからないでしょう。

ユーザビリティを向上させるために必要なのは、PDCAサイクルを回すことです。

そして、常に有効性の検証とデザインの改善をしていかなければなりません。

ユーザビリティテストとは

まず、ユーザビリティを向上させるための一般的な方法である「ユーザビリティテスト」について説明します。

ユーザビリティテストでは、Webサイトのどこに問題があるのかを把握していきます。

ユーザビリティテストには様々ありますが、実際にユーザーにWebサービスを利用してもらい、サービスの「利便性」について直接フィードバックをもらうテストが効果的と言われています。

このように、Webサービスのユーザビリティを改善するためには、ユーザー視点でのフィードバックが不可欠です。

実際にユーザーに触れてもらうことで、仮説・検証を繰り返し、改善していくことが重要となります。

ユーザビリティテストの指標

それでは、ユーザビリティテストの指標について解説していきます。

結論からいうと、ユーザビリティテストの指標となるのは、CVR(コンバージョン率)です。

例えば、「Webサイトに訪れたユーザーがスムーズにサービスを購入できたか?」「どのタイミングでWebサイトを離脱したか?」などを分析し、CVR(コンバージョン率)の数値を改善していきます。

企業が期待を持ってWebサイトやアプリを開発しても、ユーザーが期待通りのアクションを起こしてくれるとは限りません。

そこで、「ユーザビリティテスト」を実施することで、「ユーザーがストレスなく行動を起こせるか」「ストレスを感じやすいポイントはどこか」「ユーザーに迷いが生じる設計になっていないか」などを洗い出し、どうすればユーザビリティが高いWebサイトを構築できるかを常に検証していきます。

ユーザーテストとの違い

「ユーザビリティテスト」に近い言葉にユーザーテストという言葉があります。

ユーザーテストとは、自社の商品やサービスが消費者ニーズにマッチしているかを検証することを目的として行われるテストです。

具体的には以下のように棲み分けられます。

ユーザビリティテスト…ユーザーにとっての「使いやすさ」を検証する。

ユーザーテスト…「ユーザー」そのものを検証する。例えば、ユーザが「どんなニーズを持っているか」「自社のサービスがハマりそうか」など。

このように、検証を行う対象が違いますので、それぞれのテストを良く理解し実施していく必要があります。

アクセス解析ツールを使用する

次に、アクセス解析ツールを使用する方法です。

アクセス解析ツールとは、ユーザーがサイト内でどのように行動したのかというデータを解析できるツールです。

このツールを使用してユーザーの動きを見て仮説・検証をすることで、ユーザビリティを向上させることができます。

例えば、ユーザーがランディングページからお問い合わせページに移動した後に離脱した場合、「お問い合わせページのユーザビリティに原因がある」という仮説を立てられます。

しかし、アクセス解析ツールにはユーザビリティの指標はありません。

解析から推測するのはあくまで推測なので、常に正しい結果が得られるとは限りません。

そのため、ユーザビリティテストと合わせて活用していきましょう。

ヒートマップツールを使用する

ヒートマップツールとはアクセス解析ツールの一つです。

先述したアクセス解析ツールよりも、詳細にサイト内でのユーザーの行動を解析できます。

ヒートマップには、クリックエリア・クリックヒートマップというものがあります。

これらを使うと、サイト内でユーザーがどこをクリックしたのか、リンクが貼られていない文字や画像でも確認できます。

例えば、リンクがない画像がクリックされているのであれば、「ユーザーが画像からさらに新しい情報が欲しいと考えている」という仮説を立てることができます。

その仮説から、画像から飛べるページを新しく作ることでユーザビリティを高めることができるでしょう。

ヒートマップツールもアクセス解析ツールと同様に、ユーザビリティの指標はありません。

こちらも、ユーザビリティテストと合わせて活用することで効果的に使用することができます。

まとめ

今回はユーザビリティの意味やUX・UIとの違い、ユーザビリティを高める方法について解説しました。

たとえ自社のWebサイトで集客が出来ていたとしても、期待する反響を獲得することができていない場合、「ユーザビリティ」に問題があるケースがほとんどです。

企業のマーケティング施策として第一に「集客」が挙げられますが、「集客」と並行して、ユーザーにとって快適で操作性に優れているWebサイトになっているかも意識し、ユーザビリティの改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。