ビジネスの基本は商品を作って、販売することです。

しかし、それだけで利益が出るほど甘くはないのがビジネスの世界です。

どんなに素晴らしい商品を作っても、在庫が発生してしまえば利益には繋がりにくくなります。

では、在庫を発生させずに利益に繋げるにはどうしたらいいのでしょうか?

そこで注目を集めているのが、サプライチェーン(SCM)です。

競争激化するビジネス環境で、ビジネスの成功に欠かせないのは「供給」のスムーズな流れです。

今こそ注目すべきサプライチェーン(SCM)の重要性と、効果的な最適化のポイントについて探ってみましょう。

今回は、サプライチェーンの意味から在庫管理に欠かせないサプライチェーンマネジメントのメリット、デメリットや事例を紹介します。

サプライチェーンとは

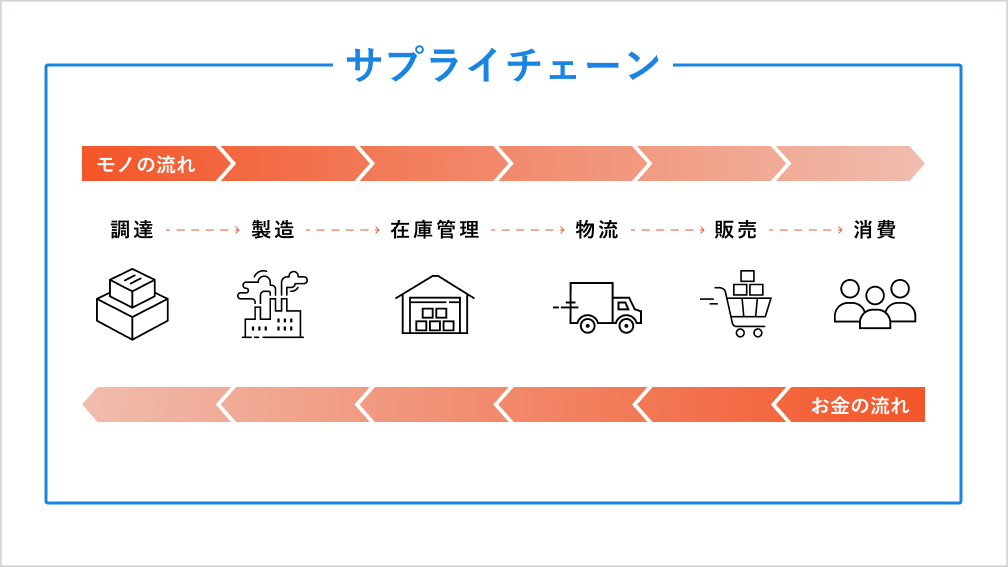

「サプライチェーン」とは、「商品の生産から消費されるまでの一連の仕組み」を指す言葉です。

サプライが「供給」を意味し、チェーンは「連鎖」を意味しており、これらの意味が合わさっています。

元々は、1980年代にアメリカで使用され始めた経営用語で、近年になり商品の開発や販売等を最適化させる手法として注目を集めています。

自社のみだけでなく協力会社などをまたぐことで製品の流れを捉えることができるのが特徴です。

例えば、自社が自動車メーカーであれば、部品の原材料の製造を行っている企業からスタートし、次にその部品を加工している企業に製品が渡ります。

加工が終了した製品は、メーカーへ直接流れていく、あるいは別の加工会社を経て、メーカーに届けられます。

このように加工し集められた部品をメーカーで組み立て等を行い、出荷され店頭に並びます。

このように、サプライチェーンでは自社だけではなく商品が製造から販売されるまでの流れをとらえます。

サプライチェーンの具体例

サプライチェーンは業界や業種によって流れが異なります。

いくつか例を紹介します。

コンビニにおけるサプライチェーン

コンビニにはさまざまな商品がありますが、「おにぎり」を例にします。

まず、おにぎりの材料となるお米と具材を米農家や漁業組合から材料を買い上げて、工場で加工を行います。

その後加工されたおにぎりにパッケージングを施したら、物流センター等を経て各店舗へと運び、消費者の手に届きます。

家電量販店におけるサプライチェーン

家電製品の場合、非常に多くの製品が必要です。

金属やプラスチックなどの材料を国内外の業者から調達します。

その後、材料をメーカーで加工を行い、組み立て工場に届けられて、商品が出来上がります。

完成された商品は、家電量販店などの物流センターを経由して店頭へと届けられます。

最近は、インターネットの発達により工場から自宅への直送等もありますが、サプラチェーンの仕組みには大きな変化はありません。

サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?

サプライチェーンマネジメントとは、サプライチェーンの全体的な流れから無駄を無くして、より効率的にする管理手法です。

英語表記の「Supply Chain Management」からそれぞれ頭文字をとり「SCM」と言われることもあります。

商品の製造から販売までの流れを最適化することによって、製品の無駄をなくすことや利益の向上などが期待できます。

また、サプライチェーンマネジメントでは、全体的な流れを把握するだけでなく、生産者や消費者、販売店などの情報を利用して流れの効率化を行います。

市場がグローバル化していることによって、サプライチェーンの規模は世界へと拡がっており、流通にかかるコストや地理的問題が企業の売上に影響するようになりました。

また、近年はIT化やDX化が進んでいるため、顧客行動が今までに比べて多様化し、企業側もビッグデータを使用して顧客行動を推測するなど、多くの企業がサプライチェーンの効率化に様々な方法で取り組んでいます。

サプライチェーンマネジメントのメリット・デメリット

サプライチェーンマネジメントは商品の製造から販売までを最適化する手法のため、とてもメリットが大きいように感じるかもしれません。

しかし、当然デメリットも存在します。ここでは、メリットとデメリットを2つずつ紹介します。

サプライチェーンマネジメントのメリット

- コストの削減が見込める

- 情報を一元管理できる

- 生産性の向上

コストの削減が見込める

商品の全体フローが見えることで、店舗に応じた適切な配送タイミングを行ったり、地域別の最適な仕入れ数を把握したりすることが容易になります。

それにより、今まで多くかかっていた配送料であったり、店舗別在庫数に応じた仕入れが可能になるなど、物流におけるコストの無駄を減らすことが可能です。

情報を一元管理できる

消費者などの購買情報や店舗や倉庫にある在庫数を一元管理することで、商品需要が高まった時に最適なタイミングで商品を出荷することが可能です。

また、商品の購買情報を大量に集めて分析することで、需要が少ない時には商品の生産を減少させるなど需要に応じた商品の製造も行えます。

生産性の向上

商品を流通するまでの流れの中の無駄な工程をなくすことができるため、全体の生産性が上がります。

サプライチェーンマネジメントのデメリット

- 導入と運用するときのコストが高額

- 組織を越えての管理体制が必要になる

導入と運用するときのコストが高額

サプライチェーン・マネジメントは導入時のコストがとても高額です。

業界や業種によって部品の調達から販売までのプロセスが異なっており、企業に合わせたシステムを一から構築する必要があります。

仮にうまく導入できたとしても、それを運用する管理者などの教育も行わなければいけないため、ノウハウが貯まるまでの導入から運用初期までの費用が高額になる傾向です。

また、全体のフローを変える場合はシステム変更による費用や、システムのメンテナンス費用等もあるためランニングコストは大きく見積もっておく必要があります。

組織を超えての管理体制が必要になる

サプライチェーン・マネジメントでは、自社だけでなく協力会社を含んでの管理が必要です。

そのため、自社のみならずいくつもある協力会社と足並みを揃える必要があります。

グループ企業であれば、全体的な経営理念などは一緒のため足並みを揃えやすいですが、それ以外の会社が関わっている場合は経営理念等が異なるため、どのように管理体制を整えるかは非常に重要な問題です。

サプライチェーンマネジメントの導入ステップ

常に変化する市場環境で競争力を維持し、効率を最大化するためには、サプライチェーンマネジメントの導入が不可欠です。

では、どのようにしてスムーズに導入するかを一緒に見ていきましょう。

- 課題の明確化

- 統括する担当者の決定

- システムの検討と導入

- SCM導入による結果の算出

- 結果のフィードバックと改善

ステップ1: 課題の明確化

サプライチェーンは複雑なネットワークで構成されており、その中には供給の遅れ、在庫の過剰、効率の低下など様々な課題が潜んでいます。

まず最初に、従来のプロセスの中で何がうまく機能していないのか、どの部分で問題が生じているのかを特定します。

現場の声やデータ分析を通じて、課題を具体的に洗い出す作業が重要です。

これにより、改善の対象や優先順位が明確になります。

ステップ2: 統括する担当者の決定

サプライチェーンマネジメントの導入には、統括する担当者の存在が不可欠です。

これは異なる部門やプロセスを繋ぐ架け橋の役割を果たし、全体最適を追求するための戦略的な視点を持つ人物です。

統括担当者は各部門のニーズを把握し、協力体制を築くことで、シームレスなサプライチェーンの運用を実現します。

ステップ3: システムの検討と導入

テクノロジーの進化により、サプライチェーンマネジメントのデジタル化が進んでいます。

クラウドベースのソリューション、AIやIoTを活用した予測分析ツールなど、多くの選択肢が存在します。

しかし、必要なのは「どのシステムが最適か」という視点です。

選定の際には、現行プロセスとの整合性やデータの取り扱い、スケーラビリティなどを検討し、ビジネスの将来展望に合致するシステムを選ぶことが重要です。

ステップ4: SCM導入による結果の算出

システム導入後、具体的な成果を数値で評価します。

生産性向上、在庫削減、効率化などの目標を設定し、データを収集・分析してこれらの成果を計測します。

例えば、過去のプロジェクトに比べて生産ラインの稼働時間が増加し、在庫回転率が向上したなどの成果を数値で示すことができます。

これにより、導入の効果を定量的に示すことが可能です。

ステップ5: 結果のフィードバックと改善

成果を評価した後も、導入プロセスは終わりません。継続的な改善が必要です。

データを元にプロセスの調整や戦略の見直しを行い、次のステップに向けて改善を進めます。

また、従業員や関係者からのフィードバックを収集し、それを導入プロセスに反映させることで、持続的な改善を実現します。

サプライチェーンマネジメントを活用すべき事業

サプライチェーンマネジメントは様々な分野の企業で活用されています。

サプライチェーンマネジメントを活用するべき事業は多岐にわたりますが、以下にいくつかの例を挙げてみましょう。

製造業

製造業は、原材料の調達から製品の製造、配送までのプロセスを効率的に管理する必要があります。

サプライチェーンマネジメントを活用することで、生産ラインの最適化、在庫管理の最適化、リードタイムの短縮などが可能です。

生産プロセスの見直すことで、ボトルネックや無駄を削減して生産性を向上させ、リードタイムの短縮によって素材の供給を安定化させることができます。

また、在庫管理の改善により、ジャストインタイム(JIT)やカンバンといった手法を導入し、在庫コストを最適化する取り組みも行うことができるのも、サプライチェーンマネジメントを活用すべき理由の一つです。

小売業

小売業は需要予測と在庫管理が重要です。

サプライチェーンマネジメントを用いて需要予測を改善し、需要と供給をバランスさせることで、在庫コストを削減し、顧客満足度を向上させることができます。

過去の売上データや市場の動向を分析することで、需要の予測精度を向上させ、在庫を適切に調整することが可能です。

さらに、オンライン販売と実店舗販売を統合的に管理し、顧客体験の向上と在庫の最適な共有を実現するオムニチャネル戦略の展開も行うことができます。

食品業界

食品業界では商品の鮮度や品質管理が重要です。

サプライチェーンマネジメントを活用すれば、原材料の供給源から商品の流通までのプロセスを追跡可能にするため、食品の品質と安全性を顧客に認知させることができます。

また、温度制御や賞味期限管理などを徹底することで、商品の鮮度を維持し、廃棄物を削減する取り組みも行われています。

テクノロジー産業

テクノロジー産業では、素材やコンポーネントの調達から新製品の市場投入までのプロセスが複雑です。

サプライチェーンマネジメントを活用して、生産プロセスを最適化し、市場投入までの時間を短縮することができ、サプライヤーとの協力強化や新製品導入の効率化に大きな価値をもたらしています。

サプライヤーとの密な連携を通じて、部品供給の遅延や品質問題を事前に予防することができます。

また、新製品の設計から製造、市場投入までのプロセスを通じて統合的に管理することで、市場投入までの時間を短縮し、競争力を向上させる取り組みが行われています。

医薬品業界

医薬品業界では、品質と安全性が最重要視されます。

サプライチェーンマネジメントを通じて、原材料や成分のトレーサビリティを確保し、規制要件を満たす品質管理を実現できます。

厳格な品質管理を通じて、原材料の供給源を管理し、製品が規制要件を満たすことを保証します。

また、製品の製造履歴や成分情報を追跡可能にすることで、安全性や品質に関する情報を確実に保持し、監督機関の要求に適切に対応します。

自動車産業

自動車産業では、部品調達から組み立て、ディストリビューションまでのプロセスが複雑で、供給チェーンのリスクにも対処する必要があります。

サプライチェーンマネジメントを活用して、生産ラインの効率化や在庫最適化を図ることができ、リードタイムの短縮やリスク管理のために活用されています。

部品供給のリードタイムを短縮することで、生産ラインの停止を防ぎ、効率的な生産を実現します。

また、サプライヤーのリスクや天候などの外部要因に備えて、リスクマネジメント戦略を構築し、生産プロセスの安定性を確保する取り組みが行われています。

まとめ

サプライチェーンをはじめ、サプライチェーン・マネジメントは今後ますます重要になってきます。

部品の調達から、製造、販売までの流れを把握し無駄を省くということは、以前までは余計にかかっていた時間を減らして、新商品の開発などの時間にあてることが可能です。

サプライチェーンを意識するからこそ生まれる、新しいビジネスチャンス。

サプライチェーン・マネジメントは導入や運用のコストは高額かつ、他社との協力が必要不可欠というデメリットがあります。

しかし、それ以上に全体フローのさまざまな無駄を省くことでコストの減少や利益につながる可能性があります。

企業にとって大きな投資であるため、導入する際はどのようなシステムにすることで無駄を省けるか、また運用が楽になるかなどを検討しながら行いましょう。