最近よく耳にする「ギグエコノミー」という言葉。

IT技術の発展に伴い、出社せずに働くことが可能になり、在宅ワークの空き時間に別の仕事をする人や、企業に雇われずに、自分の知識とスキルを生かして、小遣いや生活費を稼ぐ人もいます。

このような新しい働き方で注目されている、ギグエコノミー。

ギグエコノミーは、人材不足が課題とされる中小企業にとって大きなメリットがあることはご存知でしょうか?

今回はギグエコノミーについて、その意味から、拡大の背景や関連用語、現在の問題点について解説します。

ギグエコノミーとは

ギグエコノミーとは、企業が、単発もしくは短い期間である仕事やプロジェクトに外部から労働者を雇う経済市場のことです。

以前は、マーケッターやコンサルタントなど一部の専門的知識や高度なスキルをもつ人が仕事を行っていましたが、今は幅広い職種で普及しています。

ギグエコノミーの「ギグ」の語源は、ミュージシャンが単発の演奏や小規模演奏を請け負うという意味のスラングです。

その「ギグ」という意味が、転じて特定の組織や企業に属さずに、インターネット等に掲載されている単発もしくは短い期間の仕事を請け負う働き方として使用されています。

そこから、ギグで形成される経済市場をギグエコノミーと呼ぶようになりました。

フリーランスとの違い

ギグエコノミーは外部から一時的に人材を雇う雇用体系なので、「フリーランスと何が違うの?」と思うかもしれません。

フリーランスは、独立した自営業者を指し、スキルや専門知識を持ち、自身のビジネスを運営するスタイルを示します。

一方、ギグエコノミーは、プロジェクトベースの柔軟な働き方を指し、一時的な仕事を提供するサービスを中心に経済市場が形成されます。

フリーランスは継続的な自営業を表すのに対し、ギグエコノミーはそのサービスや経済市場に焦点を当てることが特徴です。

シェアリングエコノミーとの違い

ギグエコノミーと聞くと、「シェアリングエコノミーと似てるため意味は類似しているのでは?」と思う方もいると思います。

シェアリングエコノミーとは、個人が保有している資産を他人に貸し出して活用することで形成される経済市場です。

考え方としては、「モノ」が根底にあります。

例えば、普段使わない自動車や別荘を他人に貸し出すことで、貸し出した費用を相手からもらうというのが、シェアリングエコノミーで個人の「モノ」をシェアするということです。

ギグエコノミーの場合は、個人が持っているスキルや知識を、企業が単発的に活用する経済市場です。

考え方としては、「人材」が根底にあります。

どちらも、特定のものをシェアするという意味では似ていますが、根底のシェアするものが異なっている点で大きく異なっています。

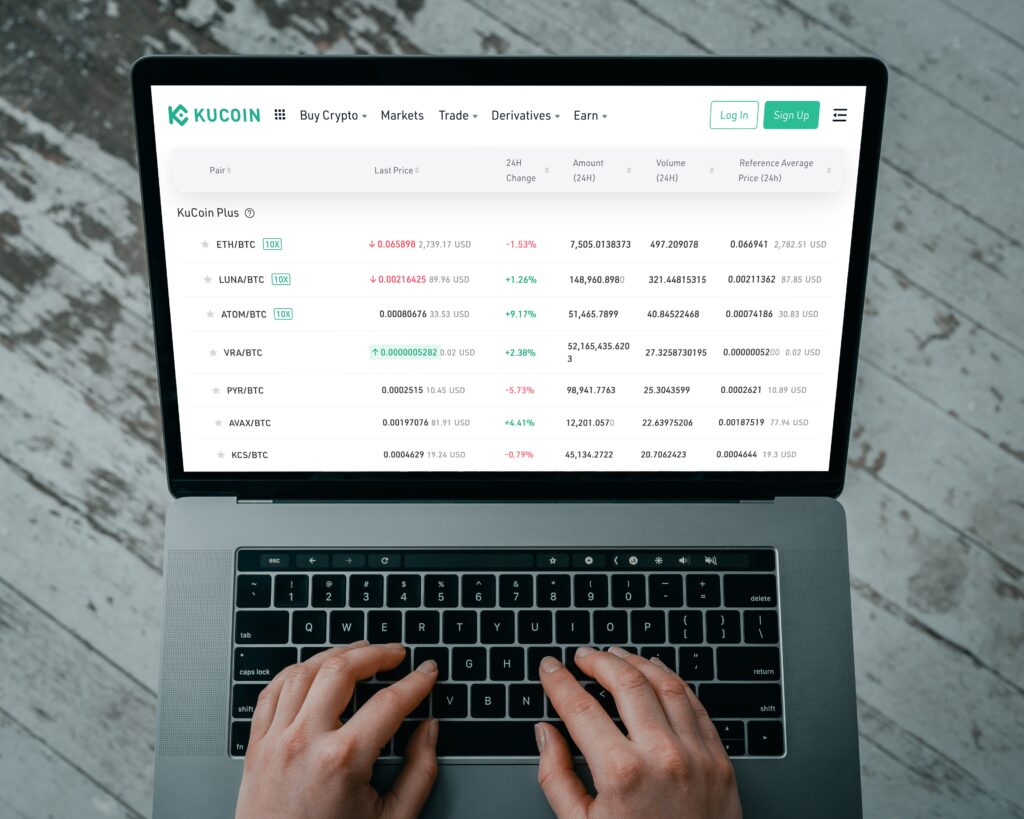

ギグエコノミーの代表企業

Airbnb(エアービーアンドビー)

Airbnbは、宿泊施設のシェアリングプラットフォームとして知られています。

2008年に創業され、世界中の個人や小規模な宿泊事業者が、自身の住宅や部屋を旅行者に提供することができる仕組みを提供しています。

利用者は専用のウェブサイトやアプリを通じて宿泊施設を探し、予約することができます。これにより、従来のホテルとは異なる個性的な宿泊体験を提供することが可能となりました。

Airbnbのホストは、自身の宿泊施設(家や部屋など)を提供することで収入を得ます。

これは宿泊施設を所有する個人や法人が行うため、正規の雇用契約とは異なります。

そのため、宿泊施設の所有者が自己責任で宿泊施設の管理や提供を行い、宿泊施設を提供した際に得られる収入を報酬として受け取ります。

報酬は宿泊施設のタイプや地域、需要に応じて異なり、宿泊料金からプラットフォームの手数料が差し引かれた後に支払われます。

Uber(ウーバー)

Uberは、ギグエコノミーの代表的な企業の一つです。

2009年に設立されたUberは、ライドシェア(乗合サービス)プラットフォームを提供しています。

一般の個人ドライバーが自身の車を活用して乗客を運ぶサービスを提供し、利用者は専用のアプリを通じてドライバーを呼び出すことができます。

このシステムにより、運転手と乗客がマッチングされ、効率的な交通手段を提供することが可能となりました。

Uberのドライバーは、従来の正規雇用とは異なり、独立した契約ドライバーとして活動します。

ドライバーはUberと提携しており、自分の車や運転スキルを活用して乗客を運びますが、従業員としての雇用契約ではなく、個人事業主としての立場です。

Uberドライバーは、提供した乗車サービスに対する報酬を受け取ります。

報酬は基本料金、距離料金、時間料金などから構成され、運転した乗客数や距離に応じて変動します。

報酬はドライバーの売上から手数料が差し引かれた後に支払われます。

ギグエコノミーの関連用語と類似した言葉

ギグエコノミーの経済市場では、多くの関連用語が使用されています。

「ギグエコノミー」との意味の違いや、それぞれの特徴を押さえておきましょう。

ギグワーク

ギグエコノミーで企業または、個人から発注されている単発の仕事のことを指します。

仕事の種類には、誰もができる簡単な仕事から、専門的知識が必要な高度な仕事まで幅広いです。

簡単な仕事の例として、クラウドソーシングでよく見かけるアンケート型の「タスク」案件があります。

ギグワークについてより詳しく知りたい方はこちらから

ギグワークを知っていますか? IT技術の進歩や働き方改革により、さまざまな働き方が増えている現在、新しい働き方の一つであるギグワークが注目を集めています。 ギグワークは「単発・短時間で働く」という意味で、副業の一つとして挑戦す[…]

ギグワーカー

企業や組織等に属さず、ギグワークを請け負って仕事をする労働者のことを指します。

代表的な例では、ウーバーイーツの配達員です。

彼らは、会社に属さずアプリ等で指定された場所に指定されたものを依頼があるたびに届けるというように、単発の仕事を繰り返して働いています。

クラウドソーシング

企業や個人がインターネットを通して、不特定多数に仕事を依頼することを指します。

クラウドワークスやランサーズなどのサイトが代表的な例で、それぞれのサイトには多種多様な仕事が掲載されています。

発注者・労働者問わずに、仕事を依頼したり、請け負えるのも特徴です。

ギグエコノミー拡大の背景には何があるのか

最近聞くようになってきたギグエコノミーですが、急速に拡大しつつある背景にはどのような原因があるのでしょうか。

その原因を3つ解説します。

- ITの発展による仲介サービスの充実化

- 労働者の働き方改革

- 企業による労働の選択

ITの発展による仲介サービスの充実化

近年、凄まじい勢いで発展するIT技術によるものがとても大きいです。

以前は仕事を探すとなれば、ハローワークで求人を探したり、エージェントに依頼したりなどが主流で個人と企業が繋がりにくい状況でした。

そこから、IT技術の発展に伴い、インターネット経由で簡単に企業と繋がれるようになり、また、それを仲介するサービスも増加してきました。

その結果、サービスを利用することで誰もが簡単に仕事を請け負えるようになったのです。

労働者の働き方改革

働き改革の導入により、より自分のライフスタイルに合わせて働きたいという労働者が増えてきました。

会社に依存せずに、自分の自由に働くという思考を持つ人が増え始めたことも、普及の一因です。

また、単発の仕事というと、あまり稼げずに生活費を稼ぐのは大変なイメージがあると思います。しかし、高いスキルを持っている人ほどギグエコノミーで会社員の平均月収以上を稼いでいます。

自分の持っているスキルを最大化できるギグエコノミーだからこそ、労働者も積極的に活用しています。

企業による労働の選択

ギグエコノミーが広がることで、企業にも多くのメリットが生まれます。

スキルレベルの高い人を継続的に雇うのではなく、必要な時に雇うことによって人件費などのコストを抑えることが可能です。

通常は、高いスキルレベルの労働力を確保しようと思うと、それなりに時間とコストを要しますが、ギグエコノミーでは、求めるレベルの労働力がすぐに手に入ります。

そのため、ギグエコノミーが広がることは企業にとっても選択肢が広がるメリットがあります。

ギグエコノミーによって得られるメリット

ギグエコノミーを取り入れることによって得られるメリットは以下の3点です。

- 柔軟な働き方ができる

- グローバルな仕事のアクセスと多様性の向上

- 独自ビジネスの構築と収入の多様化

柔軟な働き方ができる

ギグエコノミーは、個人が自身のスキルや能力を活かして自由なスケジュールで仕事を受注できる環境を提供します。

これにより、従来の労働時間の制約から解放され、個々人の生活スタイルに合わせて働くことができます。

また、フリーランスや副業としての活動が促進され、創造的な仕事の選択肢が広がるとされます。

グローバルな仕事のアクセスと多様性の向上

ギグエコノミーは地理的な制約を超えるため、インターネットを通じて世界中の仕事にアクセスできるようになります。

個々人がプロジェクトベースの仕事やリモートワークを通じて、異なる国や文化のクライアントと協力することも可能です。

これにより、会社側は雇用できる人材の拡大はもちろん、多様な仕事の経験や国際的な視野を得ることができます。

独自ビジネスの構築と収入の多様化

ギグエコノミーは労働者が自身のスキルやアイディアをビジネスに転換するきっかけとなります。

個々人が自己ブランディングを強化し、独自のビジネスを構築することができます。

また、複数のプロジェクトや仕事に取り組むことで、収入の多様化が図られ、経済的な安定感を高めることが可能です。

ギグエコノミーは、伝統的な労働モデルとは異なる新たな働き方を提供し、個人のライフスタイルやキャリアの選択肢を拡大する一方で、適切な法的・社会的な課題への対応が求められています。

ギグエコノミーの問題点

ここまで読むとギグエコノミーが普及することは、労働者や企業にとってメリットが多いように感じると思います。

でも、そんなギグエコノミーにも大きな問題は存在します。

ここでは、3点その問題を説明します。

労働者の孤立

ギグエコノミーで発注される仕事は、インターネット経由がメインです。

そのため、労働者が取引先など仕事関連の人と一度も会わずに仕事を完結するという環境になっています。

在宅で成立してしまうということから、ギグエコノミーを活用している人たちは社会からの孤立もしくは、繋がりの希薄化が進みます。

その結果、仕事に対する意欲の低下や、中には精神的に障害を抱えてしまうという事例もあるため、如何に社会と労働者を孤立させずに仕事を行うかということにも配慮が必要です。

労働法が適用されない

会社員であれば、労働災害など仕事において何かあった場合は、労働法が適応されます。

しかし、ギグワーカーは企業に所属しているわけではないため、労働法が適用されません。

急速にギグエコノミーが普及しているため、整備が追いついていないという点もありますが、基本的にギグワーカーは個人事業主として扱われます。

そのため、労働においては全て自己責任ということになっています。

個人事業主とは別に、ギグエコノミーにおいて労働者を守るシステムの整備がまだ整っていないため、働く際には注意が必要です。

スキル不足による貧困

ギグエコノミーで発注される仕事は、簡単なものから専門的なものまで幅広くあります。

専門的なものほど単価が高く、簡単なものは安い傾向です。

また、クラウドソーシングなどのサイトには多くの仕事がありますが、最低単価という概念がありません。ギグワークにおいて、企業との雇用契約はありません。

そのため、最低単価で仕事を受けざるおえない、仕事を選ぶことができない労働者も存在します。

簡単な仕事ほど労働者の需要が高いがために、低単価で仕事を続けた結果、貧困が生まれるということが発生しています。

中小企業がギグエコノミーに注目すべき理由とは

ギグエコノミーは、従来の雇用モデルに縛られない柔軟な働き方やビジネス展開ということは理解できたでしょうか。

ギグエコノミーが世界中で拡大する中、中小企業こそ、その可能性に注目すべきといえます。

大きくいうと、ギグエコノミーは、中小企業にも様々な効果をもたらすからです。

ギグワーカーは専門的知識や専門スキルを持つ人材が多いため、自社の既存事業の成長だけでなく、既存の枠組みにとらわれない新たなビジネスのアイデアも生まれる可能性が高まります。

中小企業の人材不足が課題とされている昨今、費用を抑えて人材を確保できるだけでなく、多数存在する競合他社との差別化にもつながる可能性が高まることは大きなメリットとなるでしょう。

また、例えば、事業に応じてギグワーカーを活用すると、需要の変化や新たなニーズへの適応力も会社全体に身に付けることができます。

中小企業はギグエコノミーを通じて、グローバルなネットワークの拡大や柔軟な人材活用、新たなビジネスモデルの創造、適応力の強化など、会社が大きく成長できるというメリットがあります。

これにより、中小企業が競争力を強化し、さらなる成長に向けた新たなステージに進む可能性が高まるのです。

中小企業がギグエコノミーに適応するために

ギグエコノミーの拡大は、中小企業にとっても新たな機会と課題をもたらしています。

中小企業の経営者がギグエコノミーに適応していくには、以下の方法を検討することが重要です。

- ギグワーカーの活用

- プラットフォームの活用

- インフラの最適化

- 専門業務への活用

- 継続的なスキルアップとコミュニケーション

ギグワーカーの活用

人手不足は中小企業の課題と言えるでしょう。

人手不足が課題となっている場合、必要に応じて事業ごとにギグワーカーを雇用することで、人手不足の解消に繋がります。

また、スキルに特化した人材を選定できるため、すでに雇用している従業員では扱えない仕事もギグワーカーに任せられるというメリットも。

例えば、特定の事業に特化した専門知識やスキルを持つ人材を選定し、コストを削減しながら効率的な業務を進めることもできます。

プラットフォームの活用

ギグエコノミーのプラットフォームを活用して、必要なサービスやリソースを簡単に見つけることができます。

従来であれば、採用サイトで人材を募集し、一人一人面接を行い、採用をする、といったように、手間や時間がかかっていました。

ギグエコノミーが広まりつつある現在では、クラウドソーシングプラットフォームや専門職のマッチングサイトを利用して、適切な人材を見つけ、効率的な業務運営を図ることができます。

例えば、Cloud Works(クラウドワークス)やランサーズなど、求めるスキルに合った人材だけを探すことができるアウトソーシングサービスは多数存在しています。

「自社でもギグエコノミーを取り入れたいけど、すぐに新規事業にするのは難しい…」と考えている方は、まずそのようなアウトソーシングサービスを利用してみるのもいいかもしれません。

これらを活用し、効率的にスキルのある人材を探すことができます。

インフラの最適化

ギグエコノミーを活用する中小企業は、従来の業務プロセスを見直し、効率化や自動化を進めることが重要です。

ギグワーカーは場所や時間にとらわれず働く人が多く、そういったギグワーカーとの連携を適切に取ることのできる環境を作らなければなりません。

そういった場合、クラウドテクノロジーやデジタルツールの導入により、業務の効率性を高めることができます。

また、コミュニケーションの取り方も改める必要があります。

ギグワーカーは一時的な雇用関係となります。

そのため、社内メールではなく、Slack(スラック)やChatwork(チャットワーク)といったビジネスチャットツールや、独自のコミュニケーション方法などを使うなど、柔軟にコミュニケーションを取ることが必要です。

専門業務への活用

中小企業は、従業員とフリーランサーやコントラクターを組み合わせることで、効果的な業務運営を実現できます。

専門的な業務には外部の専門家を、重要業務には内部の従業員を活用することで、適切なリソース配分を実現できます。

このように、専門的な業務に、まず外部委託の人材を雇用してみることも、ギグエコノミーへの適応の一歩となり得るでしょう。

継続的なスキルアップとコミュニケーション

中小企業の経営者は、ギグエコノミーの進展に合わせて自身や従業員のスキルを継続的に向上させることが重要です。

また、外部の人材の雇用を円滑に進めるために、適切なコミュニケーションスキルも養う必要があります。

中小企業がギグエコノミーを活用することで、効率性の向上や専門知識の取り入れ、コスト削減などのメリットを享受することが可能です

柔軟なアプローチと適切な戦略を採用することで、中小企業は変化するビジネス環境に適応し、競争力を強化していくことができるでしょう。

日本でギグエコノミーは発展するのか

近年、世界的な経済の変革が進む中、注目を集めるギグエコノミー。

日本でもその波は到来し、今後の発展が期待される一方で、様々な課題も浮き彫りになっています。

ギグエコノミーは、個人のスキルや能力を活かした柔軟な働き方を提供するため、若年層を中心に注目を浴びています。

特に、自身のスケジュールに合わせて仕事を選び、プロジェクトごとに収入を得るスタイルは、多様な働き方を模索する人々にとって魅力的です。

また、ギグエコノミーは、個人が自身のスキルやアイディアをビジネスに転換するきっかけとなる可能性を秘めています。

しかし、日本では、ギグエコノミーは「単発の仕事」だと思われがちですし、正社員として働いた方が待遇や給与が良いのが現状です。

そのため、給与や待遇を考えて、ギグエコノミーではなく、従来のように正社員として働くことを選ぶ人の方がまだまだ多いのではないでしょうか。

とはいえ、世界中で取り入れられ始めているギグエコノミーが、働き方改革が進みつつある日本でも当たり前になる将来はあると思います。

実際、日本におけるギグエコノミーの発展には、可能性と課題が共存しています。

新たな働き方の選択肢や起業家精神の刺激が期待される一方で、労働条件や社会制度の変革が求められる重要な局面でもあります。

日本がギグエコノミーの波にどのように対応し、バランスを取るかが、今後の社会の進化に大きな影響を与えるでしょう。

ますます普及が期待されるギグエコノミー

新しい形の経済市場として、普及が拡大しているギグエコノミー。

労働者は、自分のライフスタイルに合わせて働けたり、自分の価値を最大化して評価してもらえたり、企業は必要な時に必要な人材を確保しコストを抑えたり、即戦力を確保することが可能になってきました。

その一方で、普及による労働者の社会との関係性の希薄化、労働者を守る法律の未整備や新たな貧困が生まれたりなど、問題点も存在します。

今後ますます普及していくであろうギグエコノミーがつくる時代について、柔軟に付き合っていきましょう。