近年、ネット通販が主流となったことで、ECサイトの運営を積極的に行う企業が増えてきました。

一方で、EC運営者の業務は受注処理や梱包作業、出荷、返品対応など多岐に渡るため、手が回っていないのが現状です。

そんな中、EC運営者の業務を代行してくれる「フルフィルメントサービス」というサービスがあります。

そこで今回は、バックオフィスの効率化を図ることができる「フルフィルメント」の

- フルフィルメントの概要

- フルフィルメントの重要性

- フルフィルメントサービスを選ぶ基準

- フルフィルメントサービスを導入するメリット

- フルフィルメントサービスを導入するデメリット

- フルフィルメントを導入するタイミング

について解説していきたいと思います。

フルフィルメントとは

フルフィルメントとは、ECサイトで注文された商品が購入者に届くまでの全体の流れを、可視化したマーケティング用語です。

冒頭でお話しした、受注処理や梱包作業、出荷、返品対応などの作業を「フルフィルメント業務」と呼んだりします。

その他にも、問い合わせ対応や在庫管理、代金回収、クレーム処理など、企業のバックオフィス業務を担うポジションであると言えます。

元々フルフィルメントとは、物流を意味する言葉でしたが、フルフィルメントサービス業務の拡大に伴って、クレーム処理やコールセンター業務などもフルフィルメントに含まれています。

フルフィルメントには、「ここからここまでがフルフィルメント」といった定義が明確ではないため、フルフィルメントサービス導入時には、必要なサービスが含まれているかどうかを確認しましょう。

対応範囲を年々拡大しているフルフィルメントサービスですが、商品開発や顧客の分析などのマーケティング業務はフルフィルメントには含まれていないので要注意です。

加えて、最近ではこのフルフィルメント業務を代行してくれるサービスが存在します。

例えば、Amazonや楽天などが代表的です。

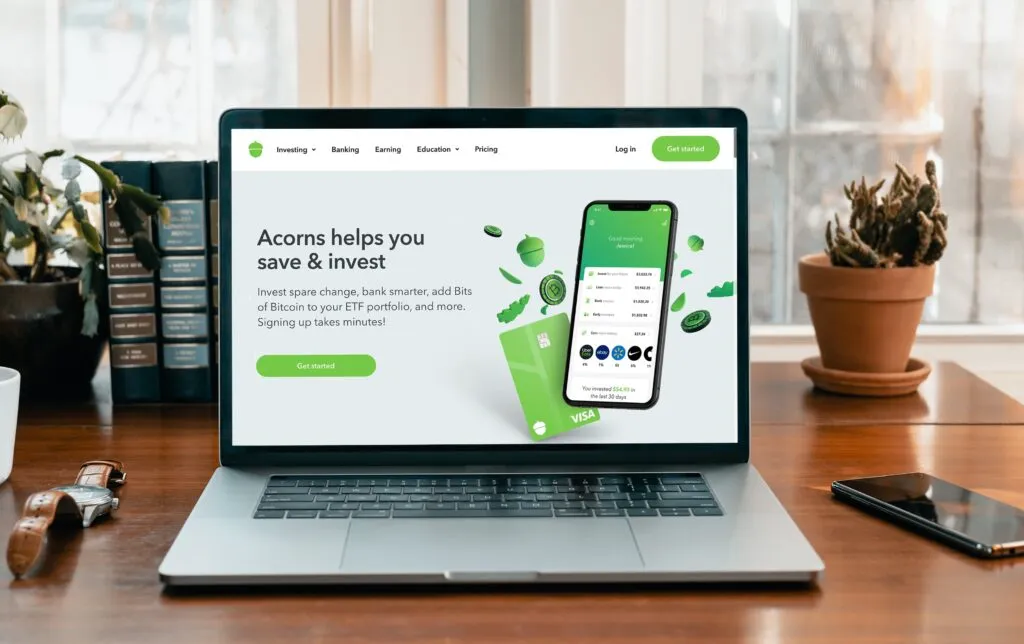

Amazonのフルフィルメントサービス

Amazonは、「フルフィルメント by Amazon(通称:FBA)」という出品者に代わって、フルフィルメント業務を行う代行サービスを行なっています。

FBAの魅力は、なんといっても24時間365日いつでも出荷できる体制や、金銭取引、クレーム対応まで行なってくれる点です。

FBAを導入するためには、Amazon出品サービスに登録しフルフィルメントセンターと呼ばれるAmazonの倉庫に商品を納品する必要があります。

FBAの大きな魅力として挙げられるのが、24時間365日いつでも出荷することができる体制や代金のやり取り、クレーム対応といった幅広く手厚いサポートが受けられる点です。

FBAを導入するメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット

FBAを導入するメリットとして、

- 決算方法の選択肢が増えるため新たなユーザーにリーチできる

- 海外発送にも対応しているため販路拡大が見込める

- Amazon primeの対象としてくれるため購入確率が上がる

- Amazon発送という安心感と信頼感が手に入る

- 小型軽量プログラムを選べば手数料が安い

の5つが挙げられます。

1.決済方法の選択肢が増えるため新たなユーザーにリーチできる

FBAを導入すると、決済サービスに「代金引換」というものが追加されます。

代金引換とは、商品を宅配してくれる宅配業者が、商品を購入者にお届けすると同時に代金を回収、買い物をしたショップへ振り込みを行う決済方法のことを言います。

一般的には、代引きサービスと言われています。

この代金引換(代引き)は、物流が繁栄すると同時に付加価値として、宅配業界に導入され進化し続けています。

そのため、現在の日本の物流・運送会社の多くは、代金引換(代引き)を提供しています。

どうして、この「代金引換」という決済方法が求められたのかというと、出品者の中には、自己発送で対応している方もいらっしゃいます。

自己発送で対応するとなると、クレジットカード決済を対応する場面が多いです。

しかしながら、ユーザーの中には一定数の「クレジットカードを持っていない」「クレジットカード情報をインターネット内に入れたくない」と考える方がいることも忘れてはなりません。

そこで、新しく導入された「代金引換」という決済方法を活用することで、新たなユーザーにヒットする可能性が高まります。

2.海外発送にも対応しているため販路拡大が見込める

海外に荷物の発送を行いたいけど、手続きがめんどくさいと考える方は多いのではないでしょうか。

しかしながら、FBAを利用することによって、海外への荷物の発送も簡単に行うことができるようになります。

Amazonの公式スキームには、FBA海外発送プログラムというものがあります。

FBA海外発送プログラムとは、簡単にいうと出品者が海外に向けて販売を行うことを支援するプログラムです。

このFBA海外発送プログラムを活用することによって、越境ECに挑戦することが可能になります。

3.Amazon primeの対象としてくれるため購入確率が上がる

FBAから商品を出品すると「primeマーク」というものがつきます。

primeマークがついている商品には、お急ぎ便やお届け日時指定便といったサービスを無料で利用することができることを示すマークなので、購入欲を促進する要素となります。

加えて、Amazon側もprime会員の獲得に力を入れていることでprimeマークの認知度は、向上し続けています。

ユーザー側にとっても、商品を購入してからいかに早く届くかというのは、購入を決定する決め手になるため、転換率を高めることに繋がります。

4.Amazon発送という安心感と信頼感が手に入る

FBAから商品を出品すると、商品の発送元はAmazonになります。

ユーザーの中には、発送元を気にする方も少なくありません。

Amazonという誰もが知っている場所からの発送というだけで、大きな安心感を与えられると同時に、信頼を得ることにも繋がります。

出品者にとって、配送コストをどこまで抑えられるかが一番の課題になるのではないでしょうか。

ユーザーにとっても、送料がかからない商品というのは、それだけで魅力が満載です。

そんな時、FBAから商品を出品すると無料で配送することができるため、出品者にとってもユーザーにとっても特しかないといえます。

加えて、出品者自らが梱包から発送まで行うと、時間やコストがかかるだけでなく梱包のクオリティもAmazonからの商品のように上手くはいきません。

FBAを活用することで、Amazon仕様の梱包で配送できるだけでなく、時間もコストも最小限に抑えることができるため、FBAからの恩恵は非常に大きいものだといえます。

5.小型軽量プログラムを選べば手数料が安い

FBAには、小型軽量プログラム発送というものがあります。

①商品の販売価格が1000円以下

②発送する際のパッケージのサイズが3.3×30.0×35.0cm

③商品の重さが950g以下https://www.makeshop.jp/main/know-how/operation/fulfillment-by-amazon.html

これら3つの条件を満たすことによって、小型軽量プログラムが適用されて、配送代行手数料を198円に抑えることができます。

小型軽量プログラムが適用されれば、メール便で送ることができるサイズで高額ではない商品であれば配送にかかるコストを最小限に抑えて出品することができます。

低価格の商品は、売れたとしてもあまり利益には繋がりません。

しかしながら、配送料を抑えることができることで大勢の人の目にとまり、結果的に大きな利益を生み出すことができるようになります。

以上のように、FBA導入のメリットは、フルフィルメント業務の効率化だけではなく、Amazon内でさらに売上を上げる事が出来るという点です。

デメリット

メリットがあるということは、当然デメリットも存在します。

ここからは、FBAのデメリットについて解説していきます。

デメリットとして挙げられるのが、

- 商品の保管場所がAmazonの倉庫となるため商品の状態確認が困難

- 業務効率化は期待できるが自社にECサイトの運営ノウハウが蓄積されない

- 手数料がかかる

の3つです。

1.商品の保管場所がAmazonの倉庫となるため商品の状態確認が困難

FBAでは、Amazonの倉庫を使って商品を管理します。

FBAから出品してから商品の状態を確認したい場合には、一度商品をAmazonの倉庫から送り返してもらう必要性があります。

送り返してもらった商品の状態を確認したあとに、もう一度商品をAmazonの倉庫に送り返す作業を行わなければなりません。

出品した商品がデリケートな素材であったり、特殊な条件のもとで保存する必要がある場合には、商品の状態を確認することができないため大きなデメリットとして挙げられます。

2.業務効率化は期待できるが自社にEC サイトの運営ノウハウが蓄積されない

FBAから商品を出品した場合には、出品者と購入者の接点はほとんど無いといっても過言ではありません。

購入者との接点がほとんど無いということは、商品やサービスに関するフィードバックを得ることができず、新たに出品する際に気を付けるべき点が分からないというデメリットがあります。

梱包から発送という一連の作業は、ECにとって重要な業務といえますが、FBAから出品してしまうと梱包から発送までを外注化してしまうため、出品者はノウハウを学ぶことが難しいという点もデメリットとして挙げられるでしょう。

3.手数料がかかる

FBAを用いると自身で発送するときにはかからない手数料が発生します。

基本料金の他に、発送代行手数料や在庫の保管管理料など複数の手数料が加わるため、導入する際には、どれくらい手数料がかかるのか見積もる必要があります。

FBAから発送することで、手厚いサポートを受けることが出来ますが、手数料という面でみると大きなデメリットとなるでしょう。

FBAと商品との相性が重要になってきますので、商品との相性や手数料、売上などを考慮し検討してみると良いでしょう。

フルフィルメントの重要性

次に、フルフィルメントの重要性について解説していきます。

どれだけ魅力的な商品を揃えていても「商品がなかなか届かない…。」「届いたけど欠品が多い。」といった、トラブルが多いと顧客の信頼は下がる一方です。

そのため、商品を安定的に届けて顧客の信頼度が高いECサイトであり続けるためには、フルフィルメント業務は欠かせない業務であると言えます。

加えて、事業が軌道に乗っていくことで注文の数も増えていきます。

注文数が増えれば増えるほどにフルフィルメントに関係する受注処理、梱包から配送などの様々な業務は負担が重くなっていきます。

少しでも負担を軽減することができるように効率的な処理方法を見つけ出していく必要性があるのです。

3PLとの違い

フルフィルメントによく似たサービスに「3PL(3rd Party Logistics)」と呼ばれる物流業務形態があります。

この「3PL」とは、物流業務を第三者に委託する事で効率化を図るものを指します。

フルフィルメントとよく似たサービスに思えますが、業務の代行範囲が異なります。

フルフィルメントは、物流や顧客対応、決算処理を行うサービスである一方で、3PLは、物流のみを請け負うサービスです。

3PLの事業で代表的な企業といえば「日本通運株式会社」や「富士物流株式会社」が挙げられます。

両者とも、長年の運送・倉庫業に携わってきた豊富な実績とノウハウで、生産から消費者までの全体の流れを考慮した物流提案を得意としています。

フルフィルメントサービスを選ぶ基準

Amazonや楽天をはじめとして、三井物産や佐川グループなどフルフィルメントサービスを提供している企業は数えきれないほどあります。

しかしながら、フルフィルメントサービスを比較した情報サイトは多くはありません。

なぜなら、ECサイトで取り扱っている商品とフルフィルメントサービスを提供している企業との相性が重要だからです。

つまり、どこのフルフィルメントサービスを選ぶかは、ECサイト側が独自の基準をもって比較・検討する必要があります。

そこで、ここではフルフィルメントサービスを選ぶ基準について解説していきます。

具体的には、

- 自社がフルフィルメントサービスに求める条件を明確にする

- フルフィルメント業者が対応できる範囲を調べる

- サポート体制を確認する

- 商品の保存環境を確認する

- 料金体制を確認しておく

の2点が挙げられます。

基準1.自社がフルフィルメントサービスに求める条件を明確にする

まずは、自社が代行サービスを使う理由と求めるサービスを明確にします。

例えば、「倉庫が手狭になった」「在庫管理に要する固定費が大きくなり過ぎている」「人手不足のため顧客対応だけでも外注したい」など、自社の課題を洗い出します。

課題を洗い出すことによって、フルフィルメントサービスに求める条件が明確になり、業者選定も行いやすくなります。

フルフィルメントサービスの数は多く、対応できる内容や範囲はサービスによっても大きく異なります。

そのため、どこに依頼するかを考える前に自社が解決すべき課題を見つけ出す必要があります。

基準2.フルフィルメント業者が対応できる範囲を調べる

フルフィルメントと一言にまとめても、それぞれの運営会社によってサービスに含まれる内容は異なります。

企業側にとっても、「注文管理は自社のシステムで行える」「配送を依頼する業者は既に決まっている」など求めるサービスは様々です。

そのため、どこまでをフルフィルメントサービスに依頼するのかは明確にして、社内全体で共有していきましょう。

加えて、フルフィルメントサービスは全てのものを取り扱ってくれるわけではありません。

実は、商材によって業者側に免許が必要となる場合があります。

例えば、酒類や化粧品などは「取り扱いNG」にしているフルフィルメントサービスも多く存在します。

その一方で、酒類や化粧品類は取り扱っているが、ナマモノは取り扱っていないという場合もあります。

そのため、自社の商品が取り扱い可能かどうかを確認しておきましょう。

基準3.サポート体制を確認する

フルフィルメントサービス業者に、顧客対応まで外注する場合、対応は全てお任せする形となります。

つまり、大切なお客様との繋がりも他人に任せるということです。

お客様への対応方法やサポートの質についてしっかり見極め検討していくことが重要になります。

顧客対応時の印象は、後にショップの評価などにも影響するため、カスタマーサポートの対応品質や発送の仕組みなどは、事前に確認しておきましょう。

基準4.商品の保存環境の確認

精密機器やハイブランド商品など、取り扱いに注意が必要な商品をお願いする場合には、商品を保存する倉庫の環境は重要になっていきます。

そのため、業者側の保存環境も事前に確認しておくことをオススメします。

フルフィルメントサービス業者に依頼をすると、業者側の倉庫で保存する形が一般的となります。

交通の便も発送の時間に大きな影響を与えるため、どこに倉庫があるのかを明確にしておきましょう。

加えて、仮に商品を保存するのに適していない環境、例えば冷蔵の商品なのに冷蔵倉庫ではない場合には、お客様の手元に商品が届く前にダメになってしまう可能性もないとは言い切れません。

そのため、保管する倉庫はどれくらい設備が整っているのか、どのような保管方法がとられているのかを事前に把握をしておきましょう。

心配な場合は一度、倉庫見学が可能かどうかを確認し、事前に商品の保存環境を見学させてもらうと安心です。(※業者によって見学が難しい場合もあるため要確認)

基準5.料金体系を確認しておく

ある程度の相場はあるものの、商品のサイズや保存方法、保存期間によって料金が異なってくるため、業者によって料金体系はまちまちです。

何に費用をかけるか、納得できる金額はどれくらいかなど事前に決めておくと安心です。

もし相見積もりを取りたい場合は、委託したい内容をあらかじめ決めた状態で比較検討することをオススメします。

フルフィルメントサービスを導入するメリットとデメリット

先ほどAmazonのフルフィルメントサービスのメリットについてご紹介しました。

ここでは、フルフィルメントサービスを導入したことによるメリットを解説していきます。

フルフィルメントサービスを導入するメリットとして

- 高収入化

- 業務の効率化

- 顧客満足度の向上

の3つが挙げられます。

高収入化

一つ目は、固定販管費を減少による高収入化です。

自社の人材を倉庫やコールセンターの管理者とすると、固定費として販管費というものがかかります。

この販管費が固定費としてかかっていくと、利益が出しにくくなってしまいます。

しかしながら、フルフィルメントサービスを活用することによって、自社内で倉庫やコールセンターに人材を送る必要性がなくなります。

加えて、費用も最低限の固定費と売り上げに連動する変動費に変わり、費用を最小限に押さえることが可能です。

費用を最低限の固定費と売り上げに連動した変動費に変わることで、損益の分岐点が下がり、利益が出やくなります。

業務効率化

二つ目は、業務の効率化です。

フルフィルメントサービスを利用すると、受注や梱包、発送だけでなくお客様を相手としたアフターサポート業務までその道のプロに行ってもらうことができます。

プロに依頼をすることによって、通販業務全体の安定化と効率化に繋げることが可能です。

具体的には、バックヤードの業務に大きなエネルギーを使っている場合があるとします。

このような場合、フルフィルメントサービスを利用することによって、部署ごとに専門的な作業に時間を割くことができるため、会社全体のパフォーマンスを向上させることができます。

顧客満足度の向上

3つ目は顧客満足度の向上です。

プロに依頼することによって、自社のサービスで完結するよりも圧倒的なスピード感とクオリティを用いて、お客様対応を行うことができます。

昨今は、ECサイトの差別化が難しくなっている時代です。

そんな中で、どこで他社のECサイトと差別化を図るのかというと、お客様を相手とした対応の部分です。

加えて、先ほど解説したAmazonのサービスからも分かるように、フルフィルメントサービスを利用することによって多種多様な決算方法を導入することができるようになります。

それによって、お客様のニーズに合わせたサービスの提供が可能となるのです。

メリットがあるということは、当然デメリットもあります。

導入する上でのデメリットは、

- バックヤードにノウハウが蓄積されない

- お客様との直接的な接点が少なくなる

の2点があります。

バックヤードにノウハウが蓄積されない

一つ目のデメリットは、自社のバックヤードにノウハウが蓄積されないことが挙げられます。

フルフィルメントサービスを活用するということは、注文を受けるところからお客様へ商品を送るまでの一連の流れを外部の業者に任せるということを意味します。

EC事業者の戦略にも左右されますが、ほとんどの場合ECバックヤードについての知識をもつプロに業務の全てを任せていきます。

ECバックヤードについての知識を把握したスタッフの育成が困難になってしまうという面を持っています。

どのように自社のバックヤードに知識を蓄積されていくのかを考えなくてはなりません。

お客様との直接的な接点が少なくなる

受注だけでなくカスタマーセンターもフルフィルメントサービスが請け負う部分であるため、お客様からの声に最初に向き合うのはフルフィルメント事業者です。

適切にEC事業者へ声を届ける仕組みやフローをしっかり整えていかないと、重要なお客様からの声を聞き逃しかねません。

お客様からの声を聞き逃してしまうということは、EC事業者自身のサービスが向上されないだけでなく、重大なクレームへの対応が送れてしまったことで、お客様が離れてしまったり企業価値が下がってしまう恐れがあります。

お客様との直接的な接点が少なくなるというのは、重大な問題を呼び起こしてしまうリスクがあることをしっかり理解しておきましょう。

フルフィルメントを導入するべきタイミング

ここまで、フルフィルメントの概要や代行業者の選び方などを解説してきましたが、全てのEC事業者が導入しなければいけないというわけではありません。

逆に、事業規模によっては導入しない方が、予算を抑えられるケースもあります。

フルフィルメントを導入するタイミングとして、

- 配送作業にコストがかかりすぎている時

- フルフィルメントの内製化を行い、業務が込み入っている時

- EC事業を始めたばかりの時

の3点が挙げられます。

1.配送作業にコストがかかり過ぎている時

在庫管理を行う倉庫の管理費や作業に携わるスタッフの人件費が、予想以上に負担になっている場合には、フルフィルメントの導入を検討してみると良いでしょう。

また、人手不足に陥っている時などもオススメです。

配送作業にかかるコストを最小限にできれば、その分を人件費に充てることができるようになります。

そのため、人手が足りないから増やしたいけど人件費はかけたくないという方はフルフィルメントを導入してみてはいかがでしょうか。

2.フルフィルメントの内製化を行い業務が込み入っている時

EC事業を内製化し、事業規模が大きくなるほど、業務内容はより込み入っていきます。

フルフィルメントは、外部の業者に委託するということなので、業務内容が込み入ることがなく、スムーズに業務を行えるようになります。

あまりに、規模が大きくなり組織全体で処理するのが難しいと感じ始めたら、フルフィルメントを導入するべきタイミングと言えます。

3.EC事業を始めたばかりの時

上記2点は、既存の事業にフルフィルメントを導入するスタイルですが、最初の段階で導入しておくのもオススメです。

既存の事業に導入するとなるとそれぞれの現場に負担がかかるだけでなく、コストがかかるリスクが高まります。

既存の事業に導入するより負担も少ないため、スムーズにEC事業に取り組むことができます。

EC事業の関連記事はこちらから

まとめ

今回は、フルフィルメントの意味や代行サービスを選ぶ基準などを、解説してきました。

フルフィルメント業務は、お客様に商品を届けて終わりではありません。

届いた商品を実際に使って喜んで貰うことが、ゴールとなります。

そのため、無理して内製化を行い、結果的に商品の破損、欠品、送り間違いなどで消費者に不信感を与えてしまうのなら、フルフィルメントサービス業者に依頼することをオススメします。

企業として顧客の信頼を得るためにも、自社のフルフィルメント業務を今一度見直してみてはいかがでしょうか。