これまで世間に存在しなかった製品、すなわち新製品というカテゴリは、ある意味企業にとっては冒険となります。

新製品は、市場や顧客がどのように反応をするか、つまりどの程度の売上が見込めるのか、それが市場のメイン製品となりうるポテンシャルを持っているのかどうかすら「不確定」です。

そして、新製品をいざ市場に投入した際に、当初はある程度好調であったものの、ある時点から突然成長が鈍化してしまうことがあります。

これには、製品そのものの問題点があるという可能性ももちろんありますが、「キャズム」の存在を疑うべき段階かもしれません。

この記事では

- キャズム理論とは

- キャズム理論の5分類とは

- キャズムはなぜ起きるのか

- キャズムが発生した事例

- キャズムの解決方法

- キャズムを越えた時に起きること

について解説します。

キャズム理論とは

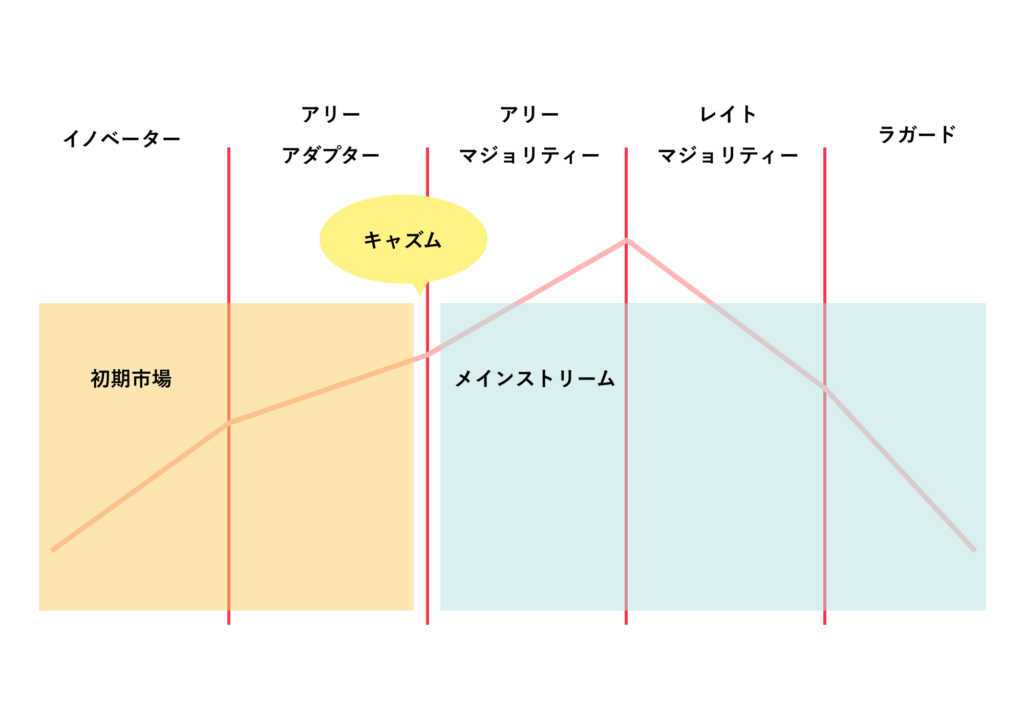

キャズム理論とは、「初期市場」と「メインストリーム」の間にある溝を表した理論のことで、新商品が世の中に出たときにその商品が市場を獲得するために越えなければならない一線を表した言葉です。

キャズム理論では、顧客を「イノベーター」「アーリーアダプター」「アーリーマジョリティー」「レイトマジョリティー」「ラガード」の5つの市場に分類するだけでなく、それぞれ顧客へのアプローチ方法が異なるため注意が必要です。

冒頭にキャズム理論は「初期市場」と「メインストリーム」の間に存在する溝を定義したものだと説明しました。

5分類を「初期市場」と「メインストリーム」に分類すると「初期市場」はイノベーターとアーリーアダプター、「メインストリーム」はアーリーマジョリティーとレイトマジョリティー、ラガードになります。

キャズム理論5分類とは

ここからは、キャズム理論5分類である

- イノベーター

- アーリーアダプター

- アーリーマジョリティー

- レイトマジョリティー

- ラガード

について詳しく見ていきましょう。

イノベーター

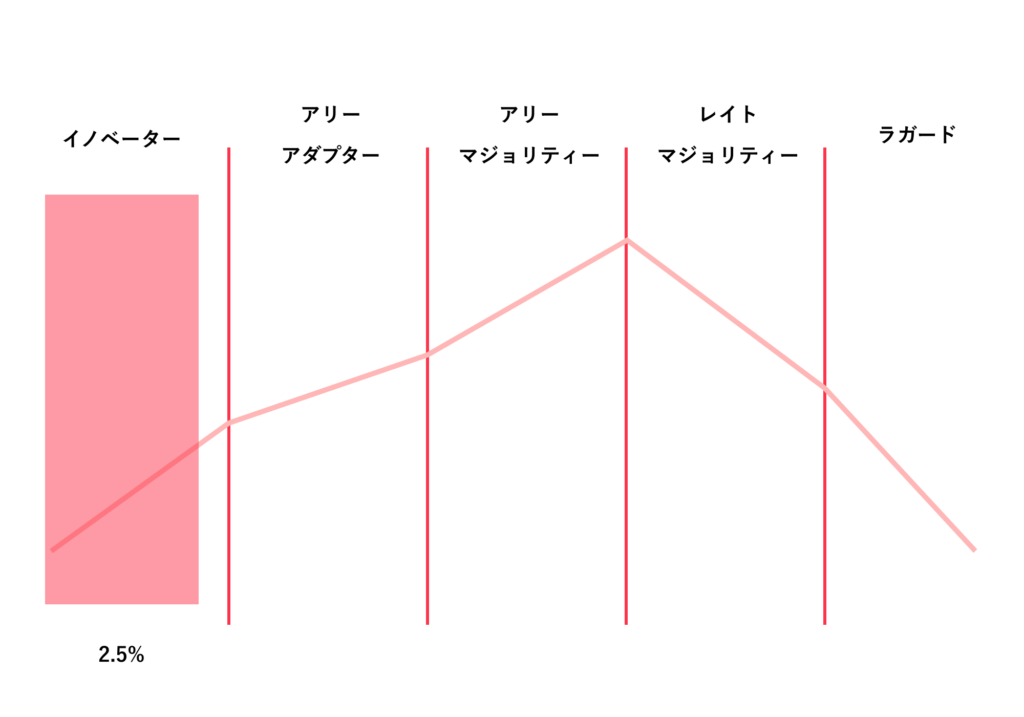

イノベーターとは、革新者という意味を持ち、市場の2.5%を占めています。

イノベーターは情報の感度が高く、いち早く新商品を手に入れたいと考えている層です。

イノベーターの層にいる顧客は、多少リスクがあったとしても新商品を自身の手元に置きたいと考えており、新しく実績のない企業の商品を未完成品であったとしても購入する傾向にあります。

完成しているかどうかではなく、技術そのものに魅力を感じ、購入する人が多くいることがイノベーター層の特徴です。

アーリーアダプター

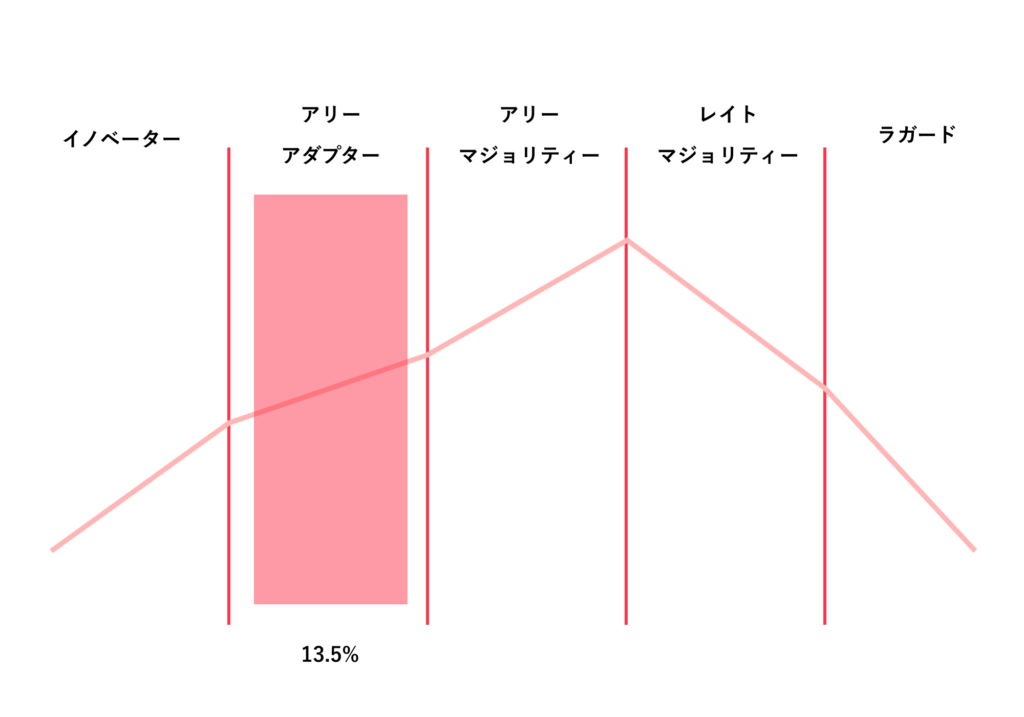

アーリーアダプターとは、初期採用者のことを指します。

アーリーアダプターは、流行に敏感で市場の13.5%を占め、初期市場を形成する上で重要な役割を担っています。

流行を取り入れるためには、多少のリスクは仕方がないという考えを持つ面では、イノベーターと大差ありませんが、イノベータのように技術そのものに魅力を感じているわけではなく、その技術が何を成し遂げるのかに注目しるのが特徴です。

アーリーマジョリティー

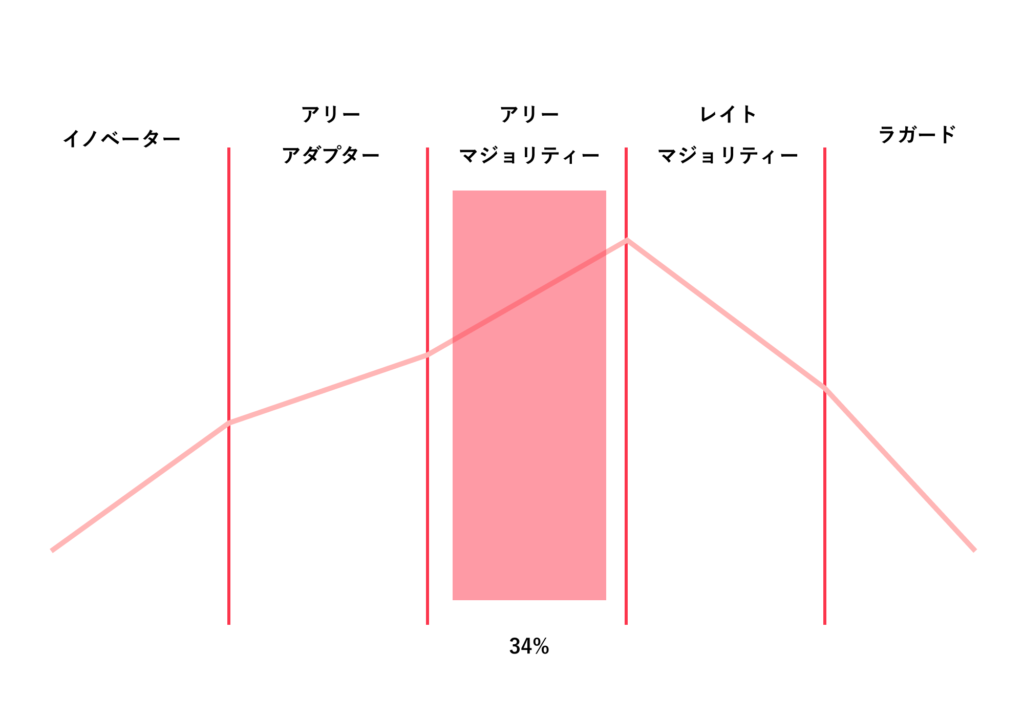

アーリーマジョリティーは、前期追随者という意味を持ちます。

すでに世の中に広まっているものに乗り遅れないよう積極的に取り入れる層を指し、市場の34%を占めています。

市場の中でも主流の初期を担う層で、人数も多いことからもっとも利益を産み出すそうであると考えられています。

イノベーターやアーリーアダプターとは異なり、リスクに対しての許容度が低く安全策を取りつつ流行にも乗り遅れないという特徴があります。

レイトマジョリティー

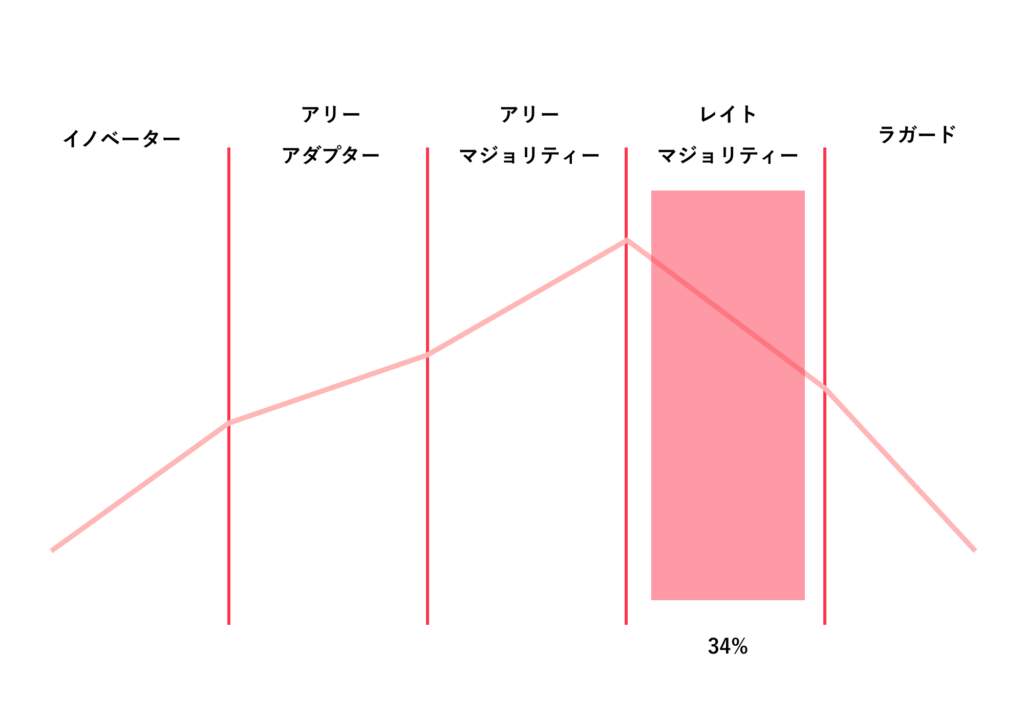

レイトマジョリティーは、後期追随者と呼ばれる新しい商品であったり技術に対して疑いの目を向ける層のことをいいます。

アーリーマジョリティーと同様に、市場の34%を占める大規模な層です。

レイトマジョリティーに分類される人たちは、新商品や新しい技術を取り入れる割合が多数であると確信しなければ購入しようとはなりません。

保守的ともいえるレイトマジョリティー層の人たちを攻略するには、商品が普及されるのを待つ必要があります。

ラガード

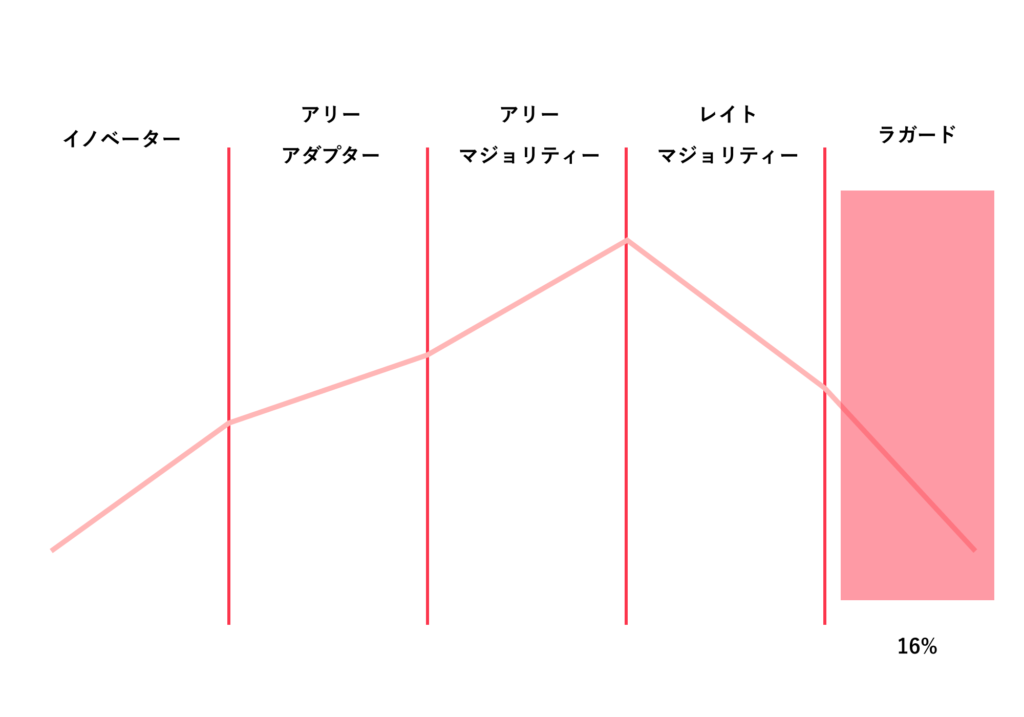

ラガードは、新しい技術や商品を嫌う層を指し、市場全体の約16%を占めています。

ラガード層の人たちは、商品や技術がしっかりと世の中に浸透したと分からなければ商品を買うことはありません。

新しい技術や商品にすぐ飛び付く「イノベータ」や「アーリーアダプター」技術をしっかり取り入れていち早く前進しようとする「アーリーマジョリティ」他社に乗り遅れないようにする「レイトマジョリティー」といったものの中でラガードは異色を放つ存在であるといえます。

このラガード層が5分類の中でもっとも攻略が難しいとされています。

「キャズム」はなぜ起こるのか?

市場の動向を調べ、これまでの顧客の動向なども研究をして、満を持して新製品を世に送り出したにも関わらず、新製品が「キャズム」という壁にぶつかるのはなぜでしょうか。

その理由は、商品を購入する顧客の性質に違いがあるためです。

「イノベーター」「アーリーアダプター」が属する「初期市場」は新しい商品や技術に価値を見いだしています。

その一方で「アーリーマジョリティー」「レイトマジョリティー」「ラガード」が所属する「メインストリート」は安心感というものを求めて商品を購入する傾向にあります。

初期市場は全体の16%を占めていますが、16%という低い数値ではメインストリームに属する人たちに対して安心感をもたらすことはできません。

新商品による収益を企業が得るためには、初期市場だけではなく、メインストリームの顧客にアクセスしなければならないのです。

しかしながら、イノベーターやアーリーアダプターと呼ばれる、新製品に対するアクションが起こりやすい顧客に比べて、メインストリームの顧客への波及には、初期市場の顧客に対するアプローチとは異なる方法・より高い熱量でのアプローチが必要となるのです。

キャズムが発生した事例

理論としてのキャズムは理解できたとしても、実際に新製品が世に出たときに、キャズムが発生するというイメージが湧かないという場合もあるかもしれません。

しかし、いつの時代も新製品にキャズムはつきものです。

もっともわかりやすいのはスマートフォンではないでしょうか。

スマートフォンが市場に登場したばかりの頃は、折りたたみ携帯電話と比べて大型であることや、稼働時間の短さから、敬遠する人も珍しくありませんでした。

また、スマートフォンの強みである多機能という面に関してすら、「機能がありすぎてわかりづらい」「それぞれの機能は別に専用の機器を持つ方が良い」という論調も珍しくありませんでした。

しかしながら、あるときを境にそのような論調は力を失い、むしろスマートフォンがあれば他の機器を別途調達する必要はない、とするような言論が増えてきました。

その理由としては、当初、スマートフォンという新製品に対して懐疑的だった層もスマートフォンを使用するようになった、つまり、メインストリームのほとんどの層に新製品が浸透したと理解できるでしょう。

キャズムを解決するには

キャズムを解決する方法として、

- 現状を整理

- ターゲットを絞り込む

- アーリーマジョリティ向けのアプローチ

- ユーザビリティを高める

- ホールプロダクトを用意

- 先進性を強調

- 口コミを広める

という7つが挙げられます。

現状を整理

まずは、現在の状況を把握することから始めましょう。

5つのタイプに分類される消費者の特徴を把握し、自社製品・サービスが普及される過程について確認し整理します。

この時に、初期市場またはメインストリーム市場のどこに位置する消費者なのかを明確にすることでスムーズにキャズムを意識した検討を行うことができます。

ターゲットを絞り込む

現状を把握し終えたら、ターゲットを絞り込む作業に入っていきます。

いきなり人やお金が動き、多く集まるような巨大な市場を対象にするのではなく「人やお金の出入りが少ないが、課題や問題が明らかになっている」というニーズがハッキリしている狭い市場を対象にしていくことがオススメです。

狭い市場の中で、徐々にシェア数を伸ばし市場No.1になるという手法を取ると良いでしょう。

この方法では、長い時間や膨大な労力がかかってしまうと思う方も多いとは思いますが、狭い市場から徐々に伸ばしていくことによって、将来キャズムを越えることができるようになります。

加えて、ターゲットを絞り込むときには複数の市場を相手にするのではなく、1つの市場に特化することによって、シェア数の拡大を達成することができます。

アーリーマジョリティ向けのアプローチ

アーリーマジョリティー向けにアプローチを行うことも重要です。

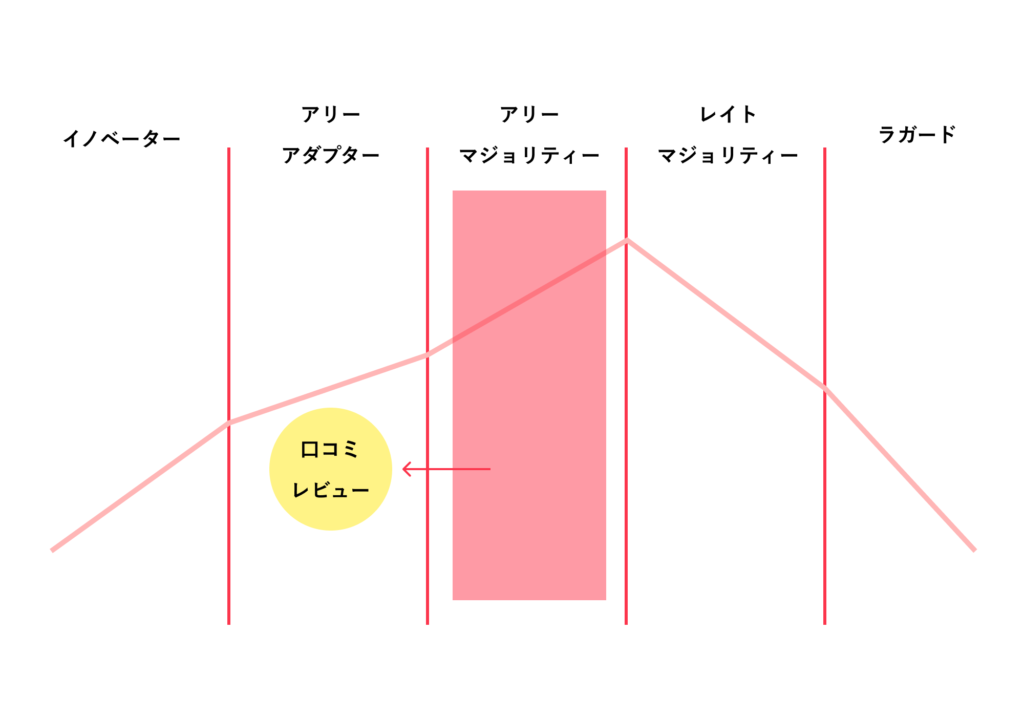

アーリーマジョリティーは、初期市場からメインストリーム市場に移り変わる第一段階のため、アーリーマジョリティー層にいる消費者に向けて製品を普及させることがキャズムを越えることに繋がります。

アーリーマジョリティーは、アーリーアダプターの口コミであったりレビューに影響を受ける傾向にあります。

人気ブロガー(ブログを書く人)であったり、Instagramなどのソーシャルメディアのインフルエンサーなどに働きかけを行い、ブログのコンテンツやYouTubeコンテンツなどを提供するといった戦略が効果的です。

提供を行う際に「すでに流行が始まっていること」「製品を採用するメリット」「流行に乗り遅れてしまう恐怖感」などを意識すると製品が普及しやすくなります。

ユーザビリティを高める

ユーザービリティとは「使いやすさ」を意味する言葉です。

このユーザービリティを高めていくことが、キャズムを越える上で大切なものとなり、キャズムを越えるきっかけとなっていきます。

キャズムが存在すると言われる初期市場からメインストリーム市場への転換期では、安心感が商品の価値として考えられ重視される傾向にあります。

使っていて不安がない、簡単に使いこなせるようになるなど様々な体験をしてもらうために商品のユーザービリティを向上させていくことが重要です。

ホールプロダクトを用意

ユーザビリティを高めるのと関連して重要なのが、ホールプロダクトを用意することです。

ホールプロダクトとは、完全な製品を意味します。

例えば、製品の機能の中でも「消費者が企業に対してお金を払うことで期待する機能」と「企業側が実際に提供することができる機能」の間には、ギャップが存在しています。

企業側には、消費者の満足度を向上させることを目的として、足りない部分を補う補完サービスや補助製品などを加えた完全な製品(ホールプロダクト)を産み出すことを常に求められています。

ホールプロダクトとは、実際にはまだ存在していないが消費者が求めている『幻想や理想』に近い製品であるといえます。

ホールプロダクトは、

- コアプロダクト(企業が提供する製品)

- 期待プロダクト(製品に対する顧客の期待や要望から形成される製品)

- 拡張プロダクト(顧客がその製品を購入した目的を満たすことのできる製品)

- 理想プロダクト(あらゆる機能がそろい、すべての要望を満たせる製品)

の4つから構成されます。

それぞれの意味をしっかりと理解して行うことが大切です。

先進性を強調

製品を世に出したあとに重要になる作業が、先進性を強調することです。

イノベーターやアーリーアダプター(初期市場)では、製品の新しさや最先端技術などの先進性が高い技術などに関心がいきやすい傾向にあります。

この初期市場を攻略することができれば、メインストリーム市場を対象にした新商品を普及拡大に繋げることが可能です。

口コミを広める

キャズムを越えるにあたってメインストリーム市場、特にアーリーマジョリティーの攻略が必要不可欠になります。

メインストリーム市場の消費者は保守的な人が多く「他の消費者は使用しているのか」「製品を採用するメリットはあるか」などを疑う傾向にあります。

一方で、周囲の人たちの口コミやレビューに強い関心を持っているということでもあるため、どのように口コミやレビューを広めていくのかというのが大きな課題となります。

しかしながら、アーリーマジョリティーおいて「どれだけの人が使用しているのか」も判断材料になっていくため市場16%という少ない割合の初期市場だけの口コミでは製品の採用に踏み切らない可能性もあります。

キャズムを越えるためには「口コミが少ない状況下で、アーリーマジョリティーに製品を使用してもらい、そこで得ることができた口コミを他のアーリーマジョリティーに広める」といった戦略を取ることが有効です。

そのためには、アーリーマジョリティーをさらに細かく分解し「この消費者に価値を提供できれば、口コミが広がったり、競合他社に勝つ可能性がある」という領域を見つけ出し、アプローチを行うことが効果的だといえます。

キャズムを越えたときに起こること

イノベーターやアーリーアダプターから始まった新製品の市場は、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティといったメインストリーム層にリーチすることで初めて、市場での地位を確立します。

つまりこの段階で「キャズムを越えた」と判断してよいでしょう。

この段階に至れば、もはや積極的なプロモーションや販促を行わなくとも、製品の普及率は上がっていきます。

そして、メインストリームに最後に残っていた、もっとも新製品に対する感度の低い顧客層である「ラガード」に普及することも難しくはなくなっているでしょう。

新製品を開発する際には、キャズムの存在をあらかじめ想定し、初期市場の攻略とキャズムの攻略を同時に論ずることで、いち早く市場に新製品を浸透させられる可能性が高まるのです。

まとめ

「顧客」と一言に表現しても、顧客の思考や消費志向は様々です。

新製品と聞けば1も2もなく購入しようとする層もいれば、新製品というだけで懐疑的になる慎重な層もいます。

しかしいずれの顧客も、消費者であるという点で同様に重要な存在です。

「関心のある人だけ購入してくれればよい」という考えでは、企業活動としての限界は近いでしょう。

新製品を世に送り出す企業としては、キャズムの先にあるメインストリームに、どのように新製品に関心を持ってもらえるか、どのように購買行動につなげるかということが、新製品の開発にとって非常に重要なのです。